地方に住んでいるととても静かな暮らしになる。若い人にはとても耐えられない暮らしかも知れない。まず人混みはない。人との距離が気になるほど人がいないのだ。そして窓の外には山が見える。枯れ木ばかりだった山は、毎日気づかぬ内に点描画のように黄緑色の点を落とし、やがて新緑の緑を広げてくれる。

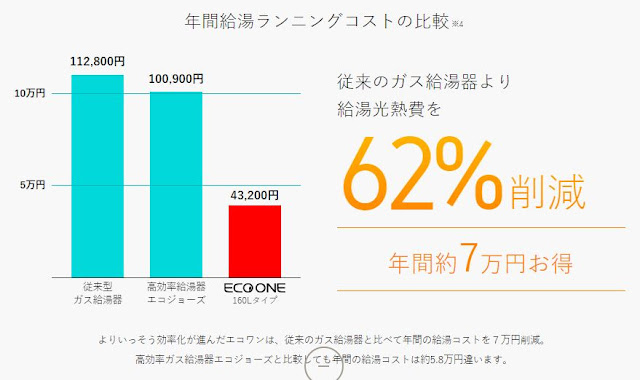

我が家は有害化学物質を全くに近いほど使っていない家なので、家にいて心配になることがない。水も井戸、ポンプも太陽パネルの自給なので、心配がないだけじゃなくランニングコストもかからない。井戸水の農薬汚染も昨年検査した。全く不検出だった。今や水道水にも検出されるのだが、その心配もない。

家を安心して居られる場所にしておくことが大切だと思う。金を使う時に、将来の支出を避けられるように使うように心がけてきたことが役立ったのかもしれない。電気も自給だしガス代も太陽温水器のおかげで大きくはない。

そうして暮らしていると、使い道のない支出のおかげでゆとりさえできる。カネを稼ぐためにしなければならないということもない。ただしインターネット環境だけは大事にしている。報道もビデオもそれで見ているから、新聞は取らなくなった。勤めていた時には毎朝新聞を熟読していたのが嘘のようだ。唯一不自由なのは、相手がFAXでしかやり取りできない場合だ。固定電話もなくしてしまったから、FAXは受信できないのだ。今ではパソコンと携帯電話だけだから、写メかメールでもらわないと受信できないのだ。

こうして近くに住む友人たちと交流しながら暮らしていると、シンプルな暮らしだけが必要だったのではないかと思える。私が設立した「天然住宅」も「未来バンク」も東京にいる息子たちに引き継いだ。では私は何をしているかというと、毎月数本の原稿のために毎日インターネットで調べものをしている。

世間はあいかわらず新型コロナウイルスで騒がしい。どうやら今回だけはそのまま終了しそうにない。これからはずっとうまく付き合っていかなければならないようだ。しかしさほど心配しなくていいかもしれない。こうして今は戦っているが、歴史的に見るとヒトとウイルスは共存してきた時代の方がはるかに長いのだから。もしウイルスが取り付く種を絶滅させてしまうものであれば、ウイルスもまた絶滅する。そしてヒトの進化にとってウイルスは欠かせないものであった。「ウイルス進化説」という。

中でも面白いのは、人が遺伝子を進化させる場面で、ヒトはウイルスを活用してきたという事実だ。

例えば子どもが生まれてくるときに、母体の血液型と一致しない場合でも問題なく生まれてくる。本来なら一致しないということは、免疫的には「非自己」として排除されるはずなのに問題なく育つ。

これは胎盤が問題ないようにろ過して通し、栄養や酸素だけでなく細胞も通しているからだ。その胎児の持つ細胞は、母の心臓を修復したりする。それ以外にも様々な臓器や脳にまで胎児の細胞が発見されている。この不思議な半浸透性を持つのが胎盤で、それは一本の鎖しか持たないウイルスのRNAを通じて受け取ったものと理解されている。それはヒトの二本鎖のDNAと違って変化しやすく、その中から適した機能を持つものだけを選択的に受け取ったらしい。

さらにヒトの体細胞のエンジンとして機能している「ミトコンドリア」さえ、他の生物から取り入れてしまっている。ヒトはそもそもが他の生物と共生することで進化してきたし、今もそれは続いているのだ。人の害になるウイルスは、そもそも人間界の外に暮らしていた生物が持っていたものだ。ところが他の生物を殺し絶滅させ、環境を壊したことで、暮らす場をヒトの体内に見出せなくなったのかもしれない。それらは人畜共通感染症(ズーノシス)と呼ばれ、いずれも致死率の高い疾病となっている。それ以外の生物種には取り付く予定がなかったのだろう。

ウイルスに対抗するのは「自然免疫」と呼ばれる最初から持と免疫だが、新たなものに対しては同じ免疫メンバーだが「獲得免疫」と呼ばれる新たな仕組みが対応する。新型コロナウイルスが怖いのは未だヒトが獲得していない免疫で、ワクチンもまだ開発されていないからだ。しかし免疫力が強ければ、どうやら重症化は避けられるようだ。

ということは、原理的に免疫細胞群が元気で適度な数を維持していれば、最も最適な状態になるのだろう。そのためには免疫を強く維持し、爆発的に増加させないように抑制手段も維持する必要がある。爆発的に増殖させないように、有害化学物質や農薬などを不必要に摂取せず、抗酸化成分や微量栄養素を摂取するように気を配るのがいいだろう。

「天然住宅」に暮らし始めた人がインタビューに答えている。

「子どもは本能で生きているのでとても素直です。息子たちが天然住宅に初めて足を踏み入れた日、着ている服を全部脱ぎ出して裸で床の上を転がりだしたんです。気持ち良さを本能で分かって、それを体現したんでしょうね。長男は、『学校で嫌なことがあっても、この家に帰ってきたら全部なくなる』と言い、次男は『完全に気持ちいい!』という名言を残してくれました」。

こんな時、居場所としての住まいの大切さがわかる。若い頃は住居など気にしていなかった。しかし今では自分の基盤になる住まいなしにいられない。できればいろんな生物たちと共存したい。他の生物のテリトリーを侵すことなしに。

ヒトはこれ以上尊大な生き物にならない方がいい。自分たちの都合に合わせて自然を改変したり、他の生き物の生存を危機に陥れたりしない方が。どうやら環境破壊を進めてしまうのは、使いきれないほどの金欲と、獲得するための組織・制度であるらしい。でも生きるのに必要なのはほんの少しの資源で足りる。「足るを知る」ことが大事なようだ。