田中優の2020.1.15発行の有料・活動支援版メルマガが、MONEY VOICEにて取り上げられました。

以下転載です。ぜひ拡散頂ければ嬉しいです。

↓

元凶は電力会社?

太陽光発電が増えてもCO2排出量は減らない日本の闇=田中優

2019年末、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が終了した。

太陽光発電は普及したが、なぜかCO2排出量は減少していない。

その元凶は電力会社にある。

環境より利益優先。

電力会社の損失は一般家庭の電気代へ上乗せ…

家庭の太陽光発電「固定価格買取制度」は終了へ

2019年末に「FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)」が終了したことにより、家庭に取り付けられた太陽光発電で作った電気は、有利な固定価格で買い取ってもらえなくなった。

2009年から買い取りが始まり、家庭に設置したものなら10年間、事業者が設置したものに対しては20年間、買い取られる。だから今回終了するのは「家庭向け」装置で、家庭の有利な買い取りは終わり始める。

買取価格は年ごとに低下したが、売り始めた年の買取価格が10年間だけ維持される。事業向けと装置が同じであっても同じだ。

つまり、まだ使えて発電していても、優遇価格で一部の会社に買い取ってもらうか、従来通りの電力会社に安い価格で買い取られるかの選択を迫られるのだ。

太陽光発電を「していない人」に負担を強いる電力会社

最低の電力会社の買取価格は「焚き減らし代」と言って、火力発電所の発電が節約された分での買取価格になる。買取制度があった時にはキロワット当たり48円で買い取られていたものが、ほぼ7~8円に下がる。

ところが電力会社のこの買取価格は、「固定買取制度」のあるときも、電気そのものに対してはその価格でしか買い取っていなかった。高値の分を誰が負担していたのかと言えば、太陽光発電装置を付けていない人たちだった。

「再生可能エネルギー促進賦課金等」で負担させられていた。

電力会社は負担しないどころか、「焚き減らし代」以外の設備強化や経費管理費用すら請求した。だから「付けた方が得だ」と考える人以外のすべての電気代を高くして賄われたのだ。

利益優先の電力会社、二酸化炭素対策は後回しへ

おかげで電力会社は自分の発電設備を二酸化炭素を排出しないものへと変換すらしなかった。

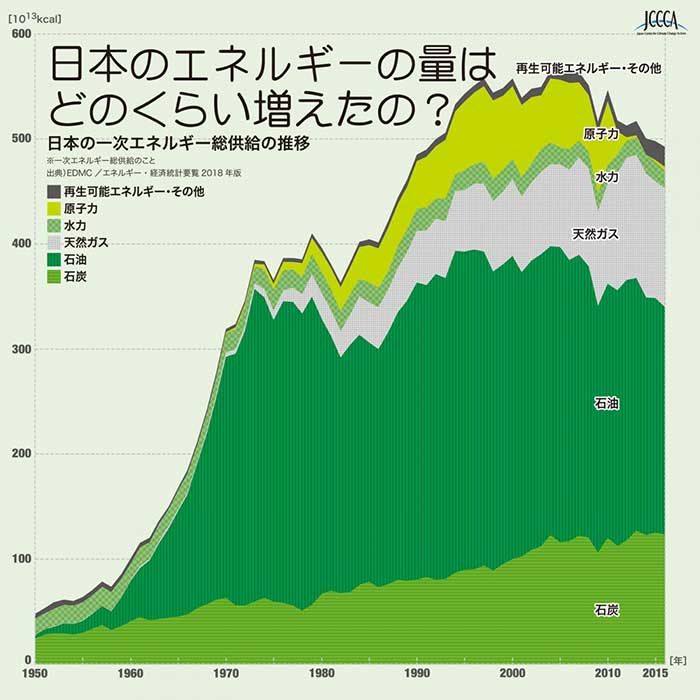

それどころか電力会社は発電単価が安いからと、最も二酸化炭素排出量の多い石炭火力発電を推進していたのだ。

その結果、日本の発電による二酸化炭素排出量は改善されず、最初の基準年であった1990年と排出量が同じなのだ。

太陽光発電が普及することで二酸化炭素排出量が減少すると考えていたのは、まったく裏切られていたのだ。

電力会社にとってみれば、売れる電気の単価は変わらない。

ならば単価が安い石炭火力の比率を高めたのだ。それが二酸化炭素排出量が多いことぐらい知っていながら、それより高い石油火力を埋め、事故を起こして信頼を失った原子力発電分を埋め合わせた。

「再生可能エネルギー買取制度」を総括するとすれば、一時的に太陽光発電等の設備価格を押し下げる効果はあったが、その後には残らなかった。

今や「メガソーラー」と呼ばれる巨大なもの以外は儲からなくなった。

温暖化防止にはならず、人々の電力料金を高くした分だけ可処分所得を下げて貧しくしたと言うべきだろう。

温暖化対策を将来世代に押し付けていいのか?

昨年、若い世代のグレタ・トゥーンベリさんの温暖化対策に対する「異議」を申し立てるスピーチがあった。

「あなたたちが話しているのは、お金のことと経済発展がいつまでも続くというおとぎ話ばかり。被害を私たちに押し付けていて、恥ずかしくないんでしょうか」と。

これは特に二酸化炭素排出量を減少させなかった日本のような国に当てはまる。将来世代に被害を押し付けただけだからだ。

そして「おとぎ話」が「固定買取制度」だったのではないか。

少しばかりの「利益」を与えられて、温暖化防止ができると思い込んで太陽光発電の設置に邁進したのだから、まさに「お金のことと経済発展がいつまでも続くというおとぎ話ばかり」だ。

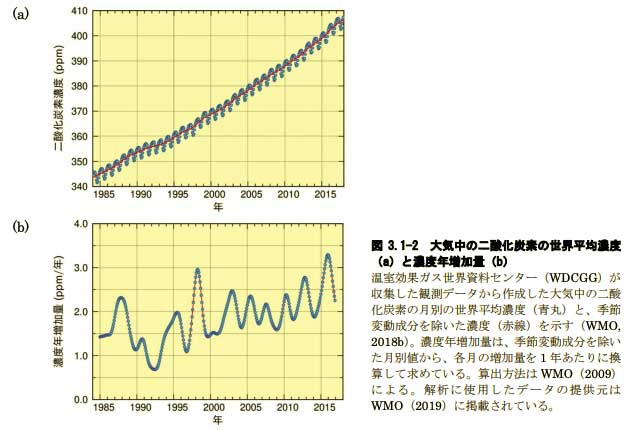

その結果、地球の大気にある二酸化炭素の濃度は高まり続けている。

我が家は電気を売った方が儲かると知っていながら、オフグリッドを選択した。太陽光発電設備を設置しながら売電するのではなく、バッテリーを設置して自給を目指したのだ。

もう後戻りできる期限は過ぎた?

私は10年前の2018年に、『地球温暖化/人類滅亡のシナリオは回避できるか(扶桑社新書)』という本を出している。

それから10年経つ2018年以降には、何人かの人から「批判」とも「冷やかし」とも取れるメールをいただいていた。

しかし、その2018年までとなる「10年」というのは、グレタさん自身が言っているのと同じ「後戻りできなくなる期限(ティッピングポイント)」の問題だった。

すなわち、10年後すぐに死滅するのではない。

ただ温暖化に進んでしまうことを避けることができなくなる期限だ。

では、その期限は過ぎたのだろうか。

おそらく、その可能性が高まっただろう。

世界ではその逆方向の事態も少しは生まれている。

「パリ協定」の締結や、巨大企業の「RE100(再生可能エネルギーで100%賄う)運動」なども進んだ。それが進展した分だけ、ティッピングポイント到達までの期限は後ろに退いたかもしれない。

しかし、それは世界的な運動であって、日本のような「後ろ向きの国」にとってはそうではない。

未だに温暖化の最大原因である「石炭火力発電所」の建設を国内だけでなく「援助」を通じて海外にも進めてしまっている。肝心な「買取価格」も、電力会社は「焚き減らし代(発電コストの減った価格)」しか払っていないのだから、いくら人々が再生可能電気を

進めても、電力会社自らは進めない。

その結果、電力会社自身は再生可能エネルギーにしないどころか、石炭火力を進めている始末だ。

今の政府や政治体制を変えなければ、絶対に将来世代を守ることはできない。そのことをグレタさんは明瞭に主張してくれた。いくら今の政府が美辞麗句を並べても、事実、未来を生きようとする人たちに何の手助けもしていないどころか、防ごうとする努力の妨害し

かしていないのだ。

<初月無料購読ですぐ読める! 1月配信済みバックナンバー>

※2020年1月中に初月無料の定期購読手続きを完了すると、以下の号がすぐに届きます。・2020年を「急がば回れ」の年に(上)(1/15) →いますぐ初月無料購読!

※本記事は有料メルマガ『田中優の‘持続する志’(有料・活動支援版)』

2020年1月15日号の一部抜粋です。

ご興味をお持ちの方はぜひこの機会に初月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による